七福神巡り

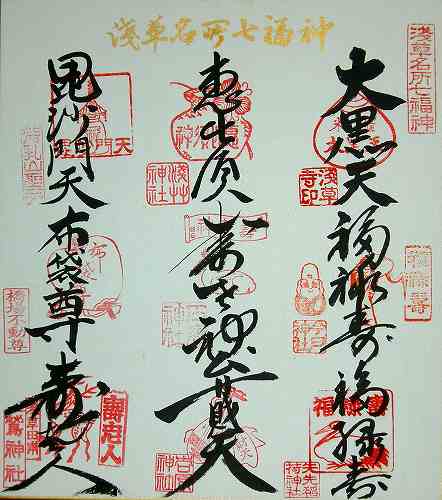

浅草名所七福神

2012.1.8歩く

古く江戸時代から始まった七福神巡り。七福神 |

東武浅草駅(8分)浅草寺(1分)浅草神社(13分)待乳山聖天(5分)今戸神社(20分)橋場不動院(5分)石浜神社(30分)吉原神社(5分)鷲神社(23分)矢先神社(20分)JR上野駅 |

|

大黒天 浅草寺 台東区浅草2-3-1 浅草寺の歴史は古く、推古天皇36年(628)、漁師の檜前浜成と竹成兄弟が浅草浦で漁労中に網で掬い上げた1寸8分の像(聖観世音菩薩)を、当地の有力者であった土師真中知とともに安置したのが始まりとされている。 大化元年(645)僧勝海が現在地に堂を建て、本尊を秘仏とした。 |

|

浅草寺はかつては天台宗に属していたが、現在は聖観音宗の総本山となっている。 江戸時代末期から昭和にかけて、浅草寺を中心とする周辺一帯は、江戸一の歓楽街として賑わったが、いまでも浅草の観音様にお参り参詣者は後を絶たない。 浅草寺本堂の東隣に浅草神社がある。 |

|

恵比寿 浅草神社 台東区浅草2-3-1 創建は古く平安末期か鎌倉時代といわれる。浅草寺本尊を祀った土師真中知、檜前浜成・竹成兄弟を祀ったもので、三社さまといって庶民に親しまれてきた。5月中旬に行われる三社祭は、江戸三大祭りの一つとして大変賑わう。 |

|

毘沙門天 待乳山聖天 台東区浅草7-4-1 二天門を出て東へ進むと隅田川沿いの水戸街道に出るので、ここを北に進む。言問橋を右に見て200mほど先、左に待乳山聖天がある。 本尊は歓喜天で、夫婦和合のご利益があるとして信仰されている。又、ここでは大根を供えると聖天様が体の毒を洗い清めてくれるというので、供える参詣者が多い。 |

|

福禄寿 今戸神社 台東区今戸1-5-22 もとの道を北に進み、今戸橋のすぐ先二股を左に入ると今戸神社。 源頼義が石清水八幡をここに勧請したという古い神社。祭神は伊奘諾尊、伊奘冉尊。沖田総司終焉の地の碑がある。幕府奥医師の松本良順の私宅がこの地にあり、そこで総司が結核で亡なったというゆかりによる。 |

|

布袋尊 橋場不動院 台東区橋場2-14-19 再び隅田川沿いの橋場通りを北へ、白髭橋の手前左に橋場不動院がある。 宝亀4年(773)、良弁僧都の高弟寂男上人の開基と伝える。本尊は不動明王で、良弁僧都の作と伝えるが、現在は秘仏。前立ちの不動明王は鎌倉時代のもの。 |

|

寿老神 石浜神社 荒川区南千住3-28 橋場不動を出て北へ明治通りを渡るとすぐ先が石浜神社。 神亀元年(724)、聖武天皇の勅願による創建と伝える。祭神は天照大神、豊受姫神。境内には在原業平の都鳥の碑がある。治承4年(1181)、房総から鎌倉へ向う頼朝の軍勢が浮橋で渡ったのはこの辺り。武蔵から房州、常陸、奥州への交通の要衝であった。 |

|

弁財天 吉原神社 台東区千束3-20-2 石浜神社からはもとの道を戻り、橋場2丁目の交差点を右折、土手通りを渡りS字に曲がった道に入ると新吉原。右手に吉原神社がある。明治5年に、新吉原にいくつかあった稲荷社を合祀して創建されたもの。 祭神は、稲荷神である倉稲魂命と弁財天である市杵嶋姫命。 |

|

寿老人 鷲神社 台東区千束3-18-7 吉原神社を出て先に進み左に吉原弁天の飛地を見てすぐ右折すると国際通。右手に浅草のお酉様で知られる鷲神社がある。もとは北隣の長国寺の境内社であったが、明治元年の神仏分離令により独立した。日本武尊を祀るが、創建年は不明。 |

|

福禄寿 矢先神社 台東区松ガ谷2-14-1 鷲神社を南へ、すぐの千束の交差点を右折。次に入谷2丁目の交差点を左へ。先に進むと調理器具店が軒を並べる河童橋道具街へと続く。途中保坂製作所の角を右に入ると松源禅寺の先に最後の矢先神社がある。 寛永19年(1642)3代将軍家光が武術振興の為、京都三十三間堂を模して建立したのが始まりとされる。祭神は宇賀御魂命。 |