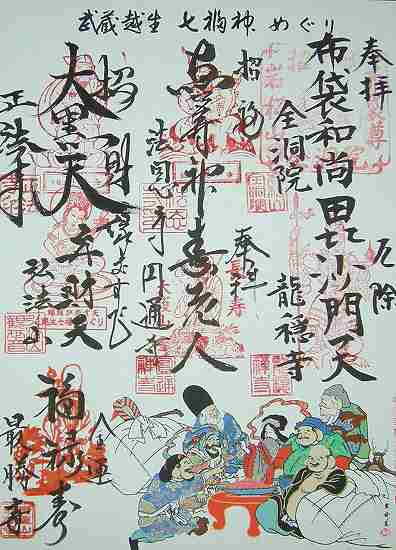

七福神巡り

武蔵越生七福神

2013.3.9歩く

梅の里越生の里山に点在する七福神。 |

JR八高線・東武越生線越生駅(バス25分)神社前(2分)全洞院(40分)龍穏寺(60分)円通寺(15分)最勝寺(40分)弘法山(35分)正法寺(12分)法恩寺(2分)越生駅 |

|

布袋尊 全洞院 入間郡越生町黒山734 越生からのバスを終点黒山の一つ手前の神社前で降りる。川の対岸すぐのところにある。 岩松山全洞寺という曹洞宗のお寺で、本尊は阿弥陀如来。七福神は福徳円満の神布袋尊を祀る。ここは無住のため、ご朱印は次の龍穏寺でもらう。 ここには飯能戦争で振武軍の副将として官軍と戦い近くで自刃した渋沢平九郎の墓がある。 |

|

毘沙門天 龍穏寺 入間郡越生町龍ヶ谷452 越辺川に沿って少し下り、道標に導かれて左の道に入る。ゆず畑を見ながらゆるやかに登り、やがて下りとなって龍ヶ谷川に出る。龍ヶ谷大橋を渡るとすぐ先右手に立派な山門がある。永享2年(1430)足利義敦が先祖と鎌倉以来の戦乱による戦死者の菩提を弔うために建立した曹洞宗のお寺。 ここには毘沙門天を祀る。 境内に太田道真、道灌親子の五輪塔があり、分骨が納められている。 |

|

寿老神 円通寺 入間郡越生町小杉306 龍ヶ谷大橋の手前を左へ、やや急な道を上り、峠状のところから下りついたところがあじさい街道。右へ行き県道を横断して脇道に入る。自然休養村センターの脇を右へ入ると円通寺。 大護山と号する曹洞宗のお寺。寛文年間(1661〜1673)の創建と伝える。本尊は釈迦如来。七福神は長寿・招福の神寿老神を祀る。 |

|

福禄寿 最勝寺 入間郡越生町堂山287 円通寺から再び県道を渡り、左に入り梅林を見ながら右、左と道標に導かれて行く。道灌橋を渡り右へ行くと左に最勝寺がある。 建久3年(1193)源頼朝が家来の児玉雲太夫に命じて創建したと伝える。天文年間に戦火で焼失。大正12年に再興された。真言宗智山派のお寺で、本尊は十一面観世音菩薩。七福神は幸運と長寿の神福禄寿を祀る。。 |

|

弁財天 弘法山観世音 入間郡越生町成瀬287 最勝寺から先に進み、越辺川を渡ると梅林入口バス停。川を渡らず左へ。梅林の続く山裾の広て道をしばらく行き、道標に従って左に細い道を入る。急な石段を登った山の中腹に本堂がある。 真言宗智山派のお寺で、弘法大師作の観音像を祀るところから弘法山といわれるようになったという。山頂に浅間神社、山麓に見性寺があって、全山信仰の山として知られ、新編武蔵風土記稿にも展望の良い山として紹介されている。七福神は弁財天を祀る。 |

|

大黒天 正法寺 入間郡越生町越生960 石段を降り、もとの入り口まだ戻り広い道を先に進む。次の県道に出る一つ手前を右に入る。越辺川を渡り、三滝入口の交差点を歩道橋で渡り降りたところを左へ脇道に入る。役場を過ぎ、突き当りを左へ、すぐ右に入り道なりに上って行くと正法寺。 鎌倉建長寺の末寺で足利尊氏の開基と伝える。臨済宗建長寺派のお寺。七福神は財宝将来の神大黒天を祀る。明治4年に越生で初めての学校が開校されたところでもある。 |

|

恵比寿 法恩寺 入間郡越生町越生704 正法寺から元の道を戻りバス道に出たら右へ。越生駅前に来ると右手が法恩寺。 創建は天平10年(738)行基によると伝える古いお寺。当初は法相宗であったが一時荒廃し、 文治年間(1185〜1190)に、児玉党の倉田孫四郎基行が出家して源頼朝に願い出て再興した。今は真言宗智山派のお寺となっている。本尊は大日如来。七福神は、商売繁盛の神恵比寿を祀る。 ここからは正面の越生駅まで2分ほど。 |

|

付近の見所 黒山三滝、代官屋敷跡、越生梅林、五大尊つつじ公園、世界無名戦士の墓、山吹の里歴史公園 |