街歩き

日光・奥州道中4番目の宿場町春日部を歩く

2013.5.18歩く

|

春日部は日光・奥州道中4番目の宿場町として栄え、松尾芭蕉も奥の細道の旅で第1日目の宿泊場所としたところ。古くは、在原業平が、隅田川の渡しで都鳥の歌を詠んだことで知られている。また、利根川の舟運で江戸と結んで賑わった町でもある。今の春日部は、電線などを埋設して、すっきり整備された街路の各所にブロンズ像を設置するなど、彫刻の町としても知られるようになった。 |

|

東武鉄道北春日部駅 最寄り駅、北春日部駅へは、浅草駅から東武スカイツリーラインの快速で32分。JR上野駅からだと常磐線で北千住へ。ここで東武スカイツリーラインに乗り換えて40分ほど。 |

|

公園橋通り 駅東口を出て北東に延びる公園橋通りを行く。 この通りなぜかすっきりしていると思ったら、目障りな電柱や電線が1本もない。地中に埋設されているのだろう。代わって通りの両側には、街路樹の他、花壇や彫刻、所々にベンチも設置され、公園を散策しているような気分で歩ける。 |

|

ぷらっとかすかべ 途中学校通りの角に春日部情報発信館「ぶらっとかすかべ」がある。 ここでは、春日部市の観光やイベントについて、豊富な資料を基に親切に教えてもらえるので、先ずは立ち寄って資料や情報を入手していこう。 |

|

彫刻「あのね」 通りを歩いていると所々でこのような彫刻に出会う。彫刻のあるまちづくりをしようとの市民の提案で設置されたもので、現在公園橋通り、古利根公園橋、学校通り、市民文化会館、市役所の5箇所に21体が設置されている。美術館の彫刻展を屋外で見る感じで、まさにシティー・ミュージアムといったところ。市民や訪れる観光客の目を楽しませている。 こうして作品を鑑賞しながら市内をそぞろ歩くことが町の活性化につながるのではないだろうか。 |

|

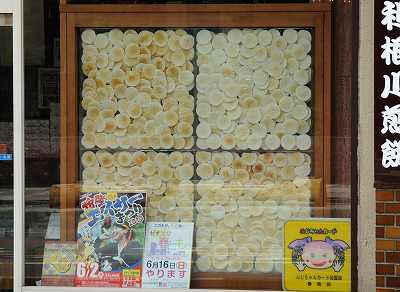

旧日光街道(かすかべ大通り) 次のかすかべ大通りに出ると右折する。ここは旧日光街道で、粕壁宿の中心地だったところ。通りは広く、きれいに整備されているので、宿場の面影はあまり感じられない。 通りにある煎餅屋さん。ウインドウにびっしりの煎餅は売物か看板か。 かすかべ大通りを先に進み、文化会館前の交差点を右に折れると左前方に春日部市郷土資料館のある教育センターの建物が見える。 |

|

春日部市郷土資料館 教育センター1階左手にある(入館無料。休館日は月曜日と祝日・年末年始。但し月曜日が祝日のときは火曜日)。 館内はさほど広くはないが、春日部の古代から現在までの様子を要領よく解説している。市内散策の前にぜひ訪れ、春日部の歴史を頭に入れておきたい。 |

|

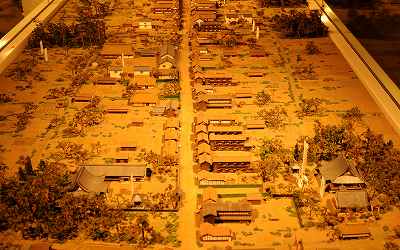

粕壁宿のジオラマ 江戸後期天保14年の資料によると、粕壁宿には本陣、脇本陣のほかに旅籠45軒が軒を並べていたという。当時の様子を想定して1/200に縮小したジオラマが展示されている。 今も残る東陽寺や源徳寺などの場所から本陣の場所なども想定され、現在の様子と重ね合わせて見るのに良い。 |

|

東陽寺 元の旧日光街道に戻り、信号を渡って右へ行くと、すぐ先に医王山東陽寺という曹洞宗のお寺がある。文明年間(1469〜1487)に今の宮本町に創建されたが、寛永元年(1624)の火災により焼失、廃寺となっていたのを、寛文2年(1662)熊巌和尚によって現在地に再興されたと伝える。現在の本堂は昭和61年に建てられたもの。 山門脇に「傳芭蕉翁宿泊の寺」という新しい石標が建っている。 奥の細道の旅の折の第1日目の宿泊地といわれているが、他に観音院なども伝えられており、はっきりしない。 |

|

旧日光街道道標 東陽寺を出たら旧日光街道を公園橋通りまで戻る。 途中東屋田村本店前に古い石の道標が建っている。天保5年(1834)2月に建てられたもので、江戸、岩槻、日光の分岐点であることを示している。このあたりが粕壁宿の中心地で、最初の本陣はこの少し手前、幕末の頃は道路の反対側文化会館前の交差点に近いところにあったらしい。 赤い丸ポストも今では懐かしい(現役)。 |

|

古利根公園橋 公園橋通りに戻ると右折する。 そのすぐ先が古利根川。川に架かる橋は全長80mほどだが、その上には植え込みがあり、ブロンズ像(4体)、ベンチなども置かれておりりちょっとした公園になっている。 川面を渡る風も涼しく、夏の夕涼みには良いだろう。市民の語らいの場ともなっている。 近くの碇神社には、樹齢600年と言われるイヌグスがあり、県の天然記念物に指定されている。江戸時代、舟運の盛んだった頃、近くの船着場の良い目印になっていたという。 |

|

千住馬車鉄道のレリーフ 明治26年、千住(今の千住新橋辺り)と春日部を結ぶ馬車鉄道が計画され、2月7日に越谷、6月1日に粕壁まで開通した。粕壁の終着駅は今の最勝院のあたりで、その後7年間この近くをレリーフのような馬車鉄道が走っていた。 明治33年、東武鉄道伊勢崎線の開通により利用者が無くなったため、廃業になったという。川の岸壁にあるレリーフはそれを記念するために作られたもの。 |

|

公衆便所 公園橋の袂にある公衆便所。宿場町らしい雰囲気を演出。 |

|

旧日光街道に戻り西へ進む。道路はすっきりしていて気持ちが良い。このあたりところどころ古い商家があって、宿場町の面影をうかがい知ることが出来る。 ここから先は寺町でお寺が並ぶ。突き当りが最勝院。 |

|

最勝院 正式には、華林山最勝院慈恩寺という新義真言宗智山派のお寺。本尊は弘法大師作と伝える千手観音立像。 本堂西側にあるこんもりとした墳丘は春日部重行の首塚といわれている。春日部重行は、南北朝時代後醍醐天皇に仕え、元弘の乱で功績がり、この地の地頭に任じられたという。後、京都での足利尊氏との戦いに敗れて自刃したという。 公園橋脇にあったレリーフの馬車鉄道の終着駅はこのお寺の境内にあったという。 |

|

小渕の道しるべ 最勝院を出て少し戻り東へ、古利根川に架かる新町橋を渡る。二つ目の通り(県道319)を左へ道なりに進む。道が二手に分かれる角に大小の石標がある。右の小さい方が宝永6年(1709)の市内最古の道しるべで、右奥州道、関宿方面を示している。 これを左にとる。すぐに国道16号を渡り、日光街道を行くと左に小渕山観音院がある。 |

|

小渕山観音院 小渕山観音院は、正嘉2年(1258)の開基と伝えられる古刹。修験宗で、京都聖護院の末寺。本尊聖観音については、昔、洪水でこの地に流れ着いたのを、一度もとの寺へ戻したが、その後ふたたび洪水で漂着したので、お堂を建てて安置したとの言い伝えがある。 仁王門(楼門)は元禄年間(1688〜1704)に建てられたもので、市内最古の建築物で、市の有形文化財となっている。ただ先の東日本大震災で、痛みが激しく危険のため側には寄れない。 当院には、7体の円空仏が伝わっている。中でも聖観音菩薩立像は、194cmと円空仏では最大級。現在は埼玉県立歴史と民族の博物館に委託されている。 |

|

小渕山観音院は、別名イボ取り観音と言い、イボ、コブ、アザを取るのに効験があるといわれて信仰を集めている。 芭蕉句碑 本堂前に、松尾芭蕉の「ものいへば 唇寒し 秋の風」の句碑がある。芭蕉の「奥の細道」によると1日目はようやく早加(草加)にたどり着いたとある。 ただ、「曽良旅日記」によると、初日3月27日の泊まりは粕壁宿であったことがわかる。宿泊場所は当院のほか、東陽寺など何箇所か言われているが明らかではない。 |

|

国道4号線をさらに北へ。小渕北の信号を左に折れる。 途中にあった食堂。何が出されるのか期待されます。 しばらく進み古利根川を渡って突き当りが東武鉄道の車両基地。ここを左へ行くと北春日部駅。駅西口へ通り抜ける。 |

|

駅前通りを西へ。住宅地を出ると前方に田圃が広がる。田圃に沿って左(南)へ進むと国道16号線に出る。 |

|

16号線を少し右へ行き、歩道橋のあるところで反対側に渡り、そのまま南へ進む。すぐ先で古隅田川を渡り、右に入る。次の北部浄水場の手前で左に入り、右手に八幡公園の森を見ながら進む。 |

|

春日部八幡神社 八幡公園の信号機のあるところを右に折れると春日部八幡神社の参道がある。 |

|

都鳥の碑 参道入口左側に都鳥の碑がある。 平安時代の歌人在原業平が、奥州への旅の途次武蔵と下総の中にある隅田川を、「はや舟に乗れ、日も暮れぬ」と渡守に急かされて乗った渡しがあったのはこの辺りだという。そこで見た鳥の名を渡守に聞いたところ、「これなむ都鳥」と教えられ、都を思って詠んだ歌が都鳥の歌。 名にし負はば いざこととはむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと 碑は、その故事を後世に伝えるためにと、嘉永6年(1853)に粕壁宿の名主関根孝熈が千種正三位有功に依頼して建てたものという。 なお、ここで言う都鳥はカモメ科のユリカモメのことで、東京都の都の鳥であるミヤコドリ科のミヤコドリとは別。 |

|

本殿 参道を進むと大きなイチョウの木があり、その奥に本殿がある。 八幡神社は、元弘年間(1331〜1334)にこの地の武将であった春日部氏が、鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請したものと伝えられている。 祭神は、誉田別尊、息長足姫尊、武内宿禰命、豊受姫命で、安産、長寿の神として信仰を集めている。 |

|

富士塚 神社の北側にこんもりとした森がある。富士塚である。富士塚は富士講の人たちが富士信仰の対象として造ったもので、江戸時代に盛んに造られた。高さ8.2m、周囲が200mあり、富士塚としては大きい方である。登山口から合目石を数えながら登ると次第に急になり、段差が大きくなる。下りは慎重に。頂上は小さな広場になっている。 このあたり浜川戸遺跡と言って、古墳時代から近世にかけての複合遺跡で、春日部氏の館跡と思われる建物跡も発掘されている。 |

|

八木崎駅 参道を元の道まで戻ると右へ。右手に春日部高校を見てしばらく行くと八木崎駅に着く。ここからは一駅で春日部に出るか、大宮までは20分。 |