里山歩き

当尾の里を歩く

2005.08.27歩く

|

午前中2本しかないバスの始発まで1時間ほどあったので歩くことにした。歩いて良かった。そんなに高くは無い丘陵を越えていく当尾は山あいの静かな里であった。山襞の奥深く棚田が広がり、集落がポツンポツンと点在する。そして大小の寺や数多くの石仏が迎えてくれる。日本のふるさとの原風景がそこにあり、心休まる思いがした。 |

|

JR加茂駅 出発点の加茂駅へは奈良から関西線で15分。京都からはJR奈良線で木津乗換えで45分。駅東口から岩船寺、浄瑠璃寺、奈良方面にバスが通じている。 |

|

駅の東を南北に通る広い道路に出て、これを南下する。奈良方面に通じる道路だ。緩やかな坂を上がり、小さな丘を越えて下ったあたり、駅から15分ほどで南加茂1丁目のバス停がある。岩船寺へはこの先を左に入っていく。 |

|

くぬぎ坂の石畳道 途中左にくぬぎ坂旧道の入り口がある。当尾から加茂に通じる道として昭和30年代頃まで歩かれていたそうだが、今はその石畳道の一部が車道をショートカットするような形で残っている。 あまり歩く人がいないのか、足を踏み入れた途端大きな蜘蛛の巣に捕らわれてしまった。 |

|

10分ほど歩いて再び車道に出る。当尾の里へは一山超えていく。交通量はそれほど多くなくのんびりと歩ける。 山を下ると辺りは開け、青々とした棚田が山間深く入り込んでいた。 午前中2本あるうちの始発のバスが追い越して行った。乗客はいなかった。それからしばらくで岩船寺に着いた。 |

|

石風呂 バス停から土産物店の間を行くと岩船寺の山門。その石段下にこの石風呂がある。最盛期には39の坊舎が在ったが、その僧がこの石風呂で身を清めて参内したという。今は拝観料300円で身を清めたつもりで参拝しよう。 |

|

岩船寺 創立は古く、天平元年(729)、聖武天皇がこの地に阿弥陀堂の建立を発願し、行基菩薩が建てたのが始まり。最盛期は39の坊舎を誇ったが、承久の変やその後の重なる兵火で大半が焼失し、次第に衰えた。 本堂阿弥陀堂も江戸時代に再興されたが、その後老朽化が進んだため、昭和63年(1988年)に再建された。 |

|

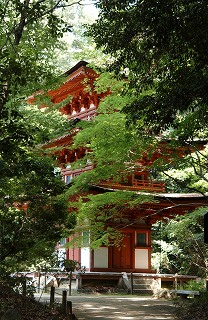

岩船寺三重塔 初め承和年間(834〜847年)仁明天皇が智泉大徳の遺徳を偲んで建立したものと伝える。仁明天皇は、嵯峨天皇の勅命で智泉大徳が皇孫の誕生を祈願したことにより、誕生したとされている。 現在の塔は鎌倉期・嘉吉2年(1442年)の再建で、平成15年に平成の大修理が完了した。境内には他に鎌倉期の十三重石塔がある。 |

|

門前にあった無人販売台。野菜や果物など土地の産物を100円単位で袋に入れて吊り下げてあった。お客は備え付けの箱にお金を入れて品物を自由に持っていくもの。 この先コース途中にいくつもあったが、その数は減っているという。理由は品物だけ持って行ってお金を入れていかないのがいるらしい。なんとさもしいことか。 |

|

当尾の石仏めぐり 当尾の里には石仏や石塔が数多く点在している。「当尾を守る会」で出している地図を手にハイキングを兼ねて訪ね歩くのもいいだろう。 岩船寺を出て左へ車道を進み、案内板に従って右手の道へ入る。少し先で手すりのある急な石畳道を下って行くとやがて平坦なコンクリート道に出る。車は入らないのでのんびりと歩ける。 ところでこれは何だろう。唐臼の字を充てた案内もあるがそれにしては穴が小さい。礎石のような気もするが。穴に水がたまると確かにカラスや小鳥が飲みに来るようだ。 |

|

からすの壷二尊 からすの壷のすぐ近くにあるところからこう呼ばれている。手前(右手)に阿弥陀如来坐像(康永2年(1343年)3月15日銘)、向う(左手)に地蔵菩薩立像(康永2年3月24日銘)が彫られている。 |

|

からすの壷を過ぎると長閑な山村風景が展開する。日本のふるさとの原風景を見るようだ。 |

|

あたご灯篭 道角にちょっと変わった石の灯篭があった。自然石に火袋を彫った素朴な灯篭で、江戸時代火の神の愛宕神を祀るために村人が作ったものらしい。 ここの三叉路から車道を左へ行くと浄瑠璃寺へ導かれる。 |

|

藪の中三仏磨崖像 道路脇少し入ったところにある。一つの岩に阿弥陀仏坐像。もう一つの岩に地蔵菩薩と観世音菩薩が彫られている。弘長2年(1262年)の銘があり、当尾の石仏群の中でも最も古いもの。 |

|

浄瑠璃寺 広い駐車場のあるバス停から土産物店の間を行く。参道の両側には萩の花が咲き始めていた。咲き揃うときれいだろう。 山門を潜って境内には自由に出入りができる。 浄瑠璃寺は、永承2年(1047年)奈良から来た義明上人により創建された。 |

|

三重塔 治承2年(1157年)京都一条大宮より移築されたもの。塔内には創建時の本尊であった薬師如来坐像を祀る。 山門を入ると先ず左へ、東方浄瑠璃浄土にある三重塔にお参りしよう。薬師如来は過去から現世に導く仏だ。同時に人々の現世の苦しみや悩みを解消する仏でもある。 ここにお参りしたら振り返って、現世に見立てた宝池を挟んで彼岸にある西方極楽浄土にある阿弥陀堂にお参りする。阿弥陀如来は人々を死後極楽浄土へ導く仏である。 |

|

阿弥陀堂 ここに、中央に一際大きな阿弥陀如来坐像を、左右に少し小さめの阿弥陀如来坐像を4体ずつ計9体の像を祀る。これは平安後期に流行った9品往生の思想によるもので、人々の生前の信仰の深浅、功徳、罪業の如何によって9段階に分けられ、9体の阿弥陀仏によって夫々の娯楽浄土へ導かれるという。今は浄瑠璃寺だけに残っている。 地獄の沙汰も金次第といいますが、極楽浄土も同じとは。今からでは遅いか。 |

|

海住山寺 時間が足りなかったので、浄瑠璃寺からバスで加茂駅に戻り、駅からタクシーで海住山寺にお参りした。海住山寺は聖武天皇の発願で良弁僧正が建立した寺で、当初観音寺と称していたが、鎌倉時代に興福寺の僧貞慶により復興され、海住山寺と改められた。 国宝五重塔は建保2年(1214年)に建立された。高さ17.7mと五重ながら岩船寺の三重塔よりも低い。鎌倉期の五重塔はここだけ。 |

|

山城国分寺址 海住山寺への道は急な坂道で歩くのも大変。タクシーに待ってもらって恭仁小学校まで送ってもらった。 天平13年(741年)、聖武天皇の発願で、国毎に国分寺が建てられた。山城の国国分寺は恭仁京址に建てられた。恭仁京大極殿を本堂として再利用し、写真の場所に七重の塔が建てられたものと思われる。今は、隣の大極殿址とこの塔の礎石が残るのみ。 |

|

恭仁京址 聖武天皇は天平12年(740年)、木津川に面した景勝の地瓶原に都の造営を命じ、12月に遷ってきた。その後15年には近江紫香楽の宮を造りそちらに遷り、翌16年には百官を集めて恭仁と難波のどちらが便宜かと聞いて難波に遷っている。さらに17年には官人や四大寺の衆僧が平城京に移すべきだと訴え結局元に戻っている。 したがって恭仁京は3年余りの短命の都だったが、その後は国分寺とされた。今恭仁小学校の裏に大極殿址がある。 |

|

木津川 昔懐かしい木造の恭仁小学校を後に木津川に架かる橋を渡って加茂駅に戻った。暑い最中、菅笠を被った釣り人が糸をたれていた。小学生のころ学校行事でここまで泳ぎに来たことがある。上流から下流に向かっているときはずいぶん泳げた気がした。折り返して上流に向かってバタバタしているのに下流に流されているのが不思議だった。泳ぎは苦手だった。景色はその当時とあまり変わってないように思った。 |